金葉和歌集について【雛人形と変体仮名と私】

お雛さまの外箱に、桜にまつわる二首の和歌を見つけました。

一首は金葉和歌集より、

もう一首は千載和歌集よりの出典でした。

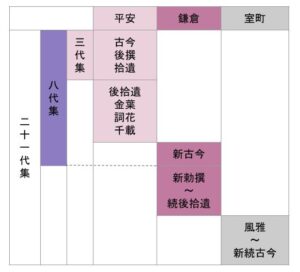

金葉和歌集は、八代集の五番めの勅撰集であり、

金葉和歌集は、八代集の五番めの勅撰集であり、

千載和歌集は、八代集の七番めの勅撰集にあたります。

ともに、平安時代に編まれたものです。

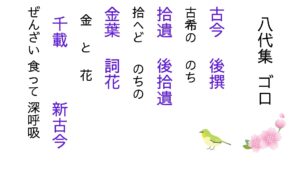

ゴロの画像も作ったので、もう一度載せておきます。(笑)

ゴロの画像も作ったので、もう一度載せておきます。(笑)

今回は、金葉和歌集ついて少し紹介してみようと思います。

金葉和歌集

金葉和歌集は、白河院(上皇)の院宣(いんぜん)により、源俊頼(としより)が撰者となり編まれた勅撰集です。

院宣とは、上皇からの命令ととらえればよいかと思います。

この金葉和歌集の特徴は、新奇な表現を好み、技巧的な歌風にあります。

Lukia

白河院は、源俊頼とともに革新をもたらそうとしたのかもしれません。

ちなみに、東洋文庫の八代集3の解説には、

(千載和歌集の)構成は、『古今集』に近く、『金葉集』『詞花集』の破格をのりこえて、『古今集』への復帰を意図していることが明白である。

『八代集3 東洋文庫469』 平凡社 1987年※文頭の(千載和歌集の)は、Lukiaによる補足

とあります。

つまり、金葉和歌集は、千載和歌集より先に編まれているものの、破格の歌が集められているということです。

金葉和歌集は破格でした

Lukia

と思い、調べてみました。

破格

① ふつうの程度をはるかにこえていること

② きまりからはずれること。とくに、詩や文についていう。

漢字の「格」にはそもそもどういう意味があるのかも気になって、新字源で調べてみました。

格

のり。標準。しきたり。

破格

先例や、きまりを破る。なみはずれ。

どうやら、白河院は、源俊頼とともに型破りな勅撰集を作りたかったんでしょうね。

「古いもの、伝統あるものが最上だなんて誰が決めた?!」

「当代の最新の歌を集めて、あっと言わせてやるぜ!」

な〜んて、思っていたのかもしれませんね。

撰者 源俊頼について

源俊頼は、平安時代後期の歌人です。

国語便覧によると、

行き詰まりを迎えていた和歌に新風をもたらし、藤原俊成らに影響を与えた。

私家集に「散木奇歌集」がある。

清新な歌風だが、卑俗な要素も見られる。

彼の著作には、『俊頼髄脳(としよりずいのう)』があります。

国語便覧には、

和歌の歴史、理想の歌風、歌題、修辞法などを説明した歌論書。逸話を豊富に引用するのが特徴。

とあります。

源俊頼自身は、歌論書を書くぐらいですから、伝統的な歌や、その技巧にも長けていたはずです。

きっちりと基礎を修めた人だからこそ、和歌の新たな可能性を求めていたのではないでしょうか。

以下の記事一覧に他のボリュームのブログカードを載せています。

途中のボリュームからお読みになった方はこちらからどうぞ。