水ようかんの包装紙の変体仮名を判読してみる。

また変体仮名を発見しちゃいました。

2年に一回のペースで変体仮名に出会っていたのですが、最近会う頻度が上がっています。

先日、源吉兆庵の水ようかんをいただくことがありました。

すると、その水ようかんの包み紙に、変体仮名が。

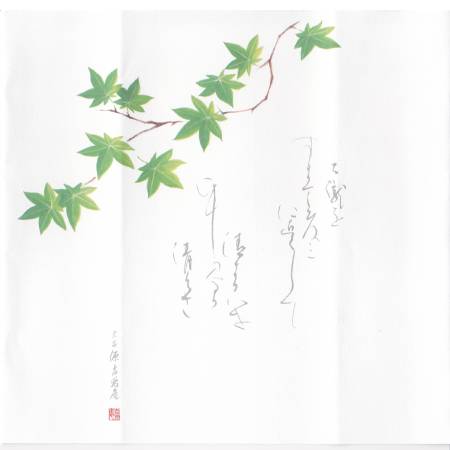

実際の包み紙がこちらです。

Lukia

青いもみじの葉のイラストや、水ようかんという夏にちなんだお菓子から、

夏の涼やかな和歌が用いられているだろうと予想しました。

八代集とか万葉集などからの引用ではないかとも。

おぼろげな記憶を頼りに、ある程度読んでみたのですが、さすがに限界があります。

(なんなら、すぐ限界に達します。トホホ・・・)

自力で読めない部分は電子くずし字字典データベースなどを用いて判読を試みることにしました。

最初の一文字が読めたら歌がわかった!

歌の場合、数文字まとめて読めたら、「◎◎(読めた文字) 和歌」などと検索すると候補の歌が出てくることがあります。

しかし、今回は、自力で読めた文字が少なかったので、この方法は通用しませんでした。

自力で読めても飛び飛びだったし、かろうじて最後の5音あたりが読めたものの、和歌を検索するなら最初の文字が読めないと検索してもヒットしないようです。

さらに、電子くずし字字典データベースで、文字の候補を少しずつ調べあげては、また検索をかけてみるのですが、なかなかうまくいきません。やはり、一番最初の文字がわからないと、どの和歌か見当がつけられませんでした。

Lukia

ちょっとした知恵コイン持ちだし。どか〜っと1000知恵コインぐらい出して。

いやいや、それは国文学科卒の名がすたる。でも、やっぱり早く答えが知りたいし・・・

などなど、逡巡をくりかえしましたが、やはり人に聞いてぱっとわかるのは面白くないと思い、自力でもう少しがんばってみることにしました。

インターネット上の検索技術が発達し、文字を真似てそれらしく手書きすると、そこから字の候補をあげてくれるものができていました。

それが、AI手書きくずし字検索です。

はじめは、現在のひらがなにあたる変体仮名かな〜と思っていたのですが、「瀧」の上にひらがなをつけた単語(例えば、お瀧とか、む瀧とか)は現代でもありえないので、漢字が書きくずしてある可能性もあります。

Lukia

「かな」じゃなくて、「漢字」かもしれない。そう思い、何度も手書きしてみると、候補が出てきました。

どうやら「大」という字のようでした。再度電子くずし字字典データベースで「大」を検索かけてみると、それらしい文字が見つかりました。次の文字が「瀧」なので、「大瀧」と読めそう。

水ようかんの演出したい雰囲気にも合っていそうです。

あらためて、「大瀧を 和歌」で検索したら、万葉集からの一首だとわかりました。

Lukia

もっと大きく書いておきなさいよ!

思わず、ツッコミを入れてしまいました。(笑)

判読できました。

和歌は、万葉集の巻9 雑歌の1737番でした。

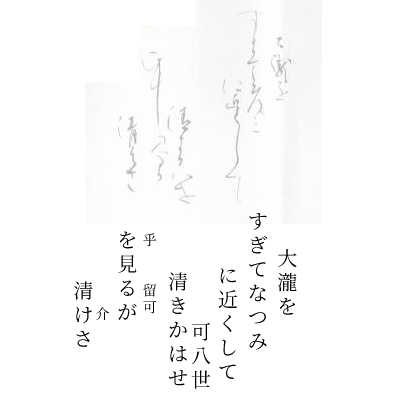

以下は、変体仮名の下に、何ていう文字が書かれているのかを書き加えた図です。

活字の右側にある漢字は、仮名の元になった漢字です。

仮名は、同音の漢字があてられていたため、「か」を表す仮名が複数あったそうです。

仮名は、同音の漢字があてられていたため、「か」を表す仮名が複数あったそうです。

暴走族の「夜露◎苦」みたいなものかな。

それが、明治時代になって統一され、現在のひらがなになったそうです。

つまり変体仮名を読めるようになるには、その音にどんな漢字があてられていたか。というパターンを覚える必要があるということですね。(道は長いなぁ・・・。)

歌の意味など

歌は、

大瀧を すぎてなつみに 近くして

清きかはせを 見るが清けさ

と詠みます。

「大瀧」は、吉野の宮滝を指すそうで、

「なつみ」は、大瀧の上流にある菜摘地区と夏身(夏の我が身?)との掛詞のようです。

私の適当訳はこんな感じ。

(吉野の)大瀧を通り過ぎて(夏の暑いさなか歩く我が身は)菜摘(地区)に近づいてきた。

目の前に広がる清らかな川瀬のなんともさわやかなことよ。

心地よい水音や、風にそよぐ青い葉のようすが浮かんできますね。

さらに、岩波文庫の万葉集(三)によると、この歌は、兵部川原という人が、上総の末の珠名娘子を詠んだもの。とされています。

この珠名娘子の文字を見て、私の空想が広がります。

瀧ですから、水流や水量はなかなかのものだったでしょう。そういう迫力のある瀧を過ぎてなお歩き続けると、穏やかな川瀬のある菜摘地区に入っていきます。夏身の掛詞と考えると、徒歩には辛い暑いさなかではないでしょうか。すると、遠目に乙女の姿が見えます。乙女は誰も見ていないと思っているのでしょう。岩に腰掛け、白くほっそりしたふくらはぎを水にひたし、くつろいだ様子で涼を取っています。兵部が近づけば、乙女は恥じらい慌てて逃げてしまうかもしれません。少しでも長くこの涼やかな光景を見ていたい。兵部は目から涼を取っているのです。

Lukia

そして、そういう情緒を大事にするのが日本人なんだよねぇ・・・。

グッジョブだよ、兵部。

いやいや、これは自分の勝手な空想でしょ。(笑)

こうしてみると、万葉集もいいもんですねぇ。

[subscribe2]

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません