恋人に会えそうな兆しを詠む。

蜘蛛自体は苦手なのですが。

この歌は、ロマンチックで大好きです。

今回も一部だけ品詞分解をしてみようと思います。

歌や作者について

この記事を書くため、久々にネット検索をかけてみると、この歌に関する記事がたくさん出てきました。

どうやら、有名な歌らしいですね。

みなさん、それぞれに知識が豊富なんだなぁ。と、感心させられました。

以下は、その記事を読んで簡単にまとめたものです。

詳しい内容は、元記事のリンクから参照してください。

出典は『古今和歌集』

『古今和歌集』は、我が国初の勅撰和歌集です。

「勅」の字は、「天皇の御命令による」という意味があります。

古今和歌集は、醍醐天皇の命により、当時の代表的歌人、紀友則・紀貫之・凡河内躬恒・壬生忠岑の四人が撰者となり、作られました。

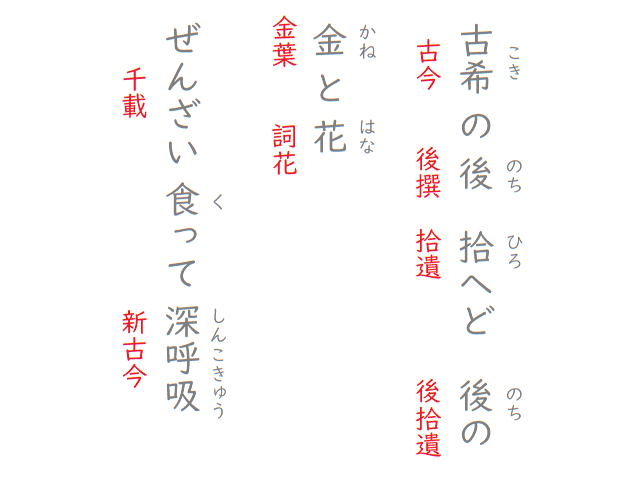

勅撰和歌集を覚えるゴロ

高校時代に習った勅撰和歌集(八代集)を覚えるゴロをいまだに覚えています。

勅撰集は平安時代から室町時代にかけて21種類作られています。

そのうち、古今和歌集から新古今和歌集までを「八代集」と呼びます。

上のゴロに赤字で書いてあるのが、それぞれの和歌集の名前です。

スペースや見た目の関係で、ルビを打てなかったので、以下にそれを示しておきたいと思います。

- 古今和歌集(こきんわかしゅう)

- 後撰和歌集(ごせんわかしゅう)

- 拾遺和歌集(しゅういわかしゅう)

- 後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)

- 金葉和歌集(きんようわかしゅう)

- 詞花和歌集(しかわかしゅう)

- 千載和歌集(せんざいわかしゅう)

- 新古今和歌集(しんこきんわかしゅう)

作者について。

作者は、衣通姫です。

変わった名前なのですが、この由来がすごい。

文字通り、何かが衣を通る姫なのですが、その何かとは。

実は、「美しさ」なのです。

衣を通り抜けるほどの美のオーラを持ち合わせているなんて、どんだけ美しいんだ。

美容家IKKOさんが人差し指を振りまくることでしょう。(笑)

美しいゆえの名前であるということは知っていたのですが、

それ以上のことは知りませんでした。

衣通姫は、その美しさゆえ、不幸にもみまわれたのです。

そもそも同性との関係というのは、難しいものですが、

殊、きょうだいとなると、さらに複雑さを増します。

彼女は、第19代允恭天皇の寵妃、または皇女といわれています。

天皇は美しい彼女を愛しました。そしてとうとう、衣通姫は、天皇の正妻であり、自身の実の姉でもある皇后に嫉妬されてしまうのです。

そりゃ~、お姉ちゃんはおもしろくないでしょう。

「私が皇后なのに!」

「あの子は妹なのに!」

身分としても、遺伝子レベルでも、お姉ちゃんは天皇の寵愛を受けてしかるべきなのに、

天皇は、妹ばっかり愛しているのです。

そこで、允恭天皇も策をお立てになりました。

衣通姫を皇居とは別の場所に住まわせて、皇后からお隠しになったのです。

Lukia

天皇が皇居から別の場所にいらっしゃることは、そうたやすくはない。

また、ひんぱんに訪れることもかなわないでしょう。

当時の恋愛は、夜になって、男性が女性のもとをたずねていき、夜が明ける前に帰っていく。というのがルールであったということは知っていたので、

「今晩は彼が来てくれるんだわ。」と心待ちにしている歌だとは思っていましたが、

このような背景があったとすると、衣通姫が天皇を待つ気持ちは、かなり切実なものだったでしょう。

衣通姫について、さらに詳しく知りたい方はは、以下の記事を御参照アレ♪

古今和歌集「わが背子が来べき宵なり」

歌の意味

歌の意味は、およそ次のとおりです。

今宵は、私のいとしい人が訪ねてきてくれそうだ。だって、蜘蛛が活発に糸をかけているんですもの。

「ささがに(の)」について。

旺文社古語辞典によると、

ささがに【細蟹】(名)蜘蛛の異称。小さなかにに似ていることからいう。また、蜘蛛の糸。蜘蛛の巣。「浅茅が露にかかる――」〈源・賢木〉

ささがにの【細蟹の】⦅枕詞⦆「くも」「いと」「い」、またそれらと同音ではじまる語にかかる。(以下略)

ささがねの⦅枕詞⦆「蜘蛛」にかかる。(中略)参考 「ささがねの」は「小竹が根の」と解して枕詞ととらない説もあります。

とありました。

ちなみに、「ささがに」が、「笹が根(ささがね)」から転じた語であることは、下記の記事にも書いてあります。

古語辞典によると、蜘蛛が小さな蟹に似ていることから、「細蟹」となったとありますが、

上記の「浮寝帖」の記事によると、「笹が根(ささがネ)」が、音が似ている「細蟹(ささがニ)」と間違われ、以後蜘蛛を指す言葉として定着したと考えられているといいます。

さっすが、古語辞典。

今回、あらためて古語辞典でも調べてみたら、「ささがねの」についても記載がありました。

もともと、この歌は、『日本書紀』の『允恭紀』に載っていました。

古今和歌集に載っている歌と比べると、違いがあります。

つまり、「ささがねの」とあれば、上代の頃に衣通姫が詠んだ歌で、

「ささがにの」とあれば、平安時代以降に詠みなおされた歌とわかります。

Lukia

結構どうでもいいことなんでしょうけどね。

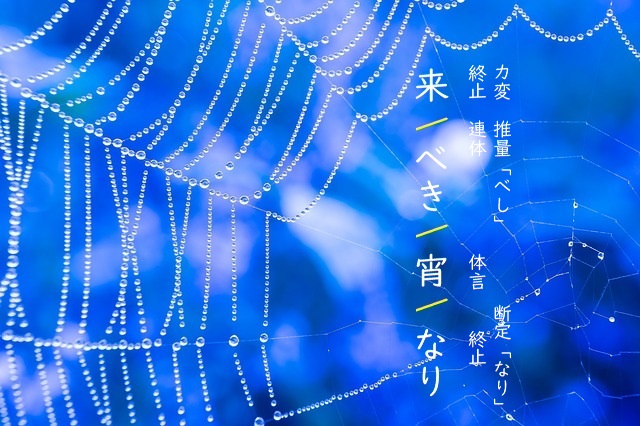

「来べき宵なり」を品詞分解。

「来べき宵なり」は、上の画像にもあるとおり、「来」「べき」「宵」「なり」と四つに分けられます。

上下の関係を見ながら、品詞分解していきましょう。

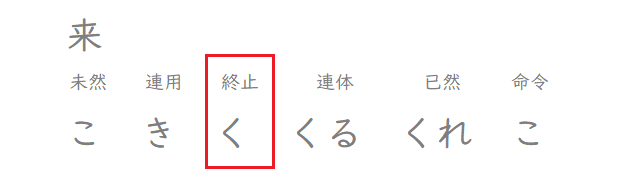

「来」

「来」は、現代語なら「来る」です。

これはカ行変格活用という特別な活用です。

古語でも、同じく「カ行変格活用」であることは間違いないのですが、

さて、この活用形はなんでしょうか。また、なんと読めばよいのでしょうか。

それを考えるには、直下にある「べき」が何形に接続するのかがわかればよいことになります。

「べき」は、助動詞「べし」が活用された形であり、「べし」は終止形接続(が上に)の助動詞です。

ゆえに、「来」は終止形です。

カ行変格活用の活用を示すと以下のようになります。

終止形は、「く」と読みます。

ゆえに、「来べき」は、「くべき」と読むことがわかります。

「べき」(宵)

「べき」は、助動詞「べし」が活用された形です。

今回は、活用形が何かだけを考えてみましょう。

そのためには、直下の「宵」との関係を考える必要があります。

「宵」は名詞、すなわち体言です。

下に(連)体言がくることから、「べき」は、「連体形」です。

(宵)「なり」(。)

では、最後の「なり」について考えてみましょう。

「なり」の識別は、古典文法でも頻出の問題です。

詳しいことは、別の記事であらためるとして、今回は、直下と直上の関係から絞り込んでいきましょう。

まず、歌の意訳を参考にすると、この歌は、「我が背子が来べき宵なり」と「ささがにの蜘蛛のふるまひかねてしるしも」と二つに分ける(区切る)ことができます。

つまり、無理やりですが、「来べき宵なり。」と句点(。)をつけることができるのです。

句点(。)をつけられるということは、「なり」が「終止形」であることがわかります。

ここで、動詞の「なる」の活用形の可能性は消えます。

また、直上の「宵」との関係をみていくと、

上に名詞、すなわち体言があるので、連体形(または体言)接続の助動詞とわかります。

助動詞「なり」には、伝聞推定を表す「なり」と断定を表す「なり」があります。

それでは、この「なり」はどちらの「なり」なのか。

Lukia

伝聞推定の「なり」は、終止形接続であり、連体形(または体言)には接続しません。

ゆえに、この「なり」は、断定(~だ・~である)の意味を表す「なり」だとわかります。

まとめ

Lukia

もっと速く仕上げられるようになるといいのですが・・・

[subscribe2]

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません